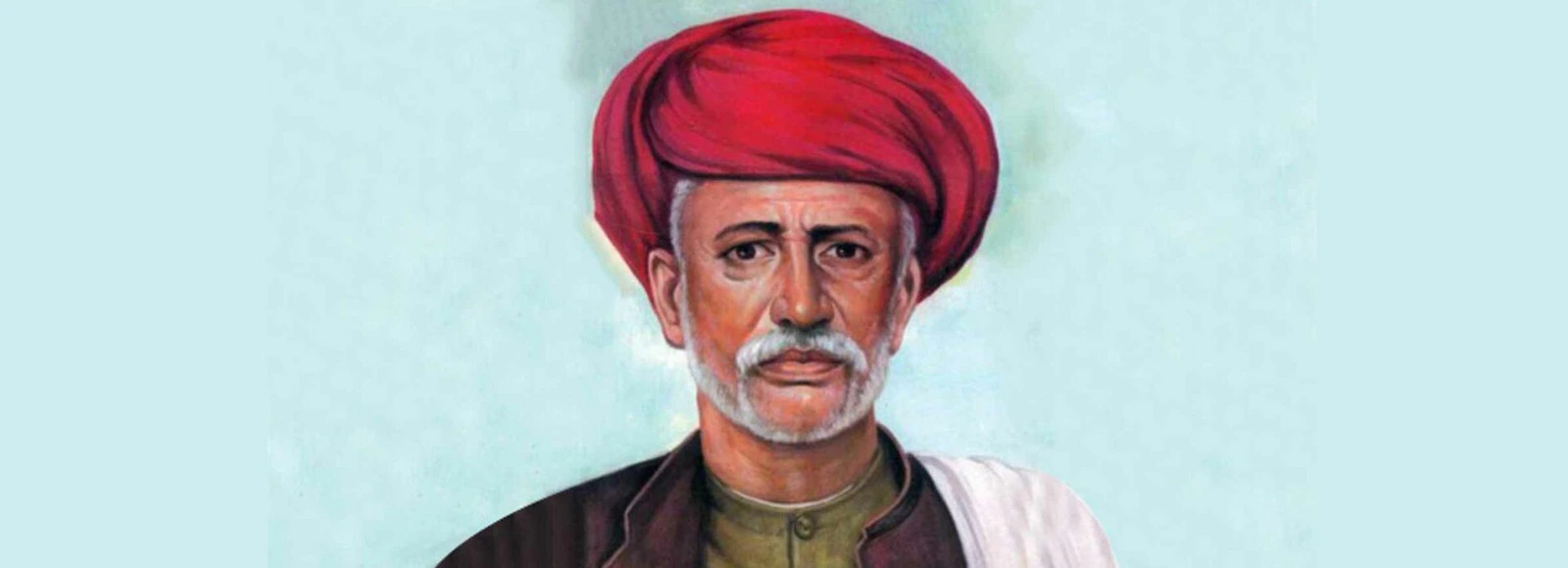

ज्योतिबा फुले: सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और ‘सत्यशोधक’ समाज के संस्थापक

भारतीय इतिहास के पन्नों में अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्हीं में से एक हैं महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले। 19वीं सदी के महाराष्ट्र में जन्मे ज्योतिबा फुले ने एक ऐसे युग का सूत्रपात किया, जब समाज जाति, धर्म और लिंग के गहरे बंधनों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने न केवल इन बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया, बल्कि एक समतामूलक समाज की नींव रखी। शिक्षा, सामाजिक न्याय, नारी उत्थान और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फुले सच्चे अर्थों में एक क्रांतिकारी चिंतक, समाज सुधारक और महान विचारक थे। यह लेख उनके जीवन, कार्यों, विचारधारा और भारतीय समाज पर उनके गहरे प्रभाव का एक समग्र विवरण प्रस्तुत करेगा।

प्रारंभिक जीवन: एक सामान्य परिवार से उदित होता एक असामान्य विद्रोही

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक माली (सातारा) समुदाय में हुआ था, जिसे उस समय ‘शुद्र’ जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। उनके पिता, गोविंदराव, एक फूलों का व्यवसाय करते थे। ज्योतिबा का बचपन का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। बचपन में ही उनकी माँ का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन-पालन एक सगुणाबाई नामक दाई ने किया, जिसके प्रति उनमें आजीवन सम्मान बना रहा।

एक बालक के रूप में ज्योतिबा ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को करीब से महसूस किया। एक बार एक ब्राह्मण परिवार की शादी में शामिल होने पर, उनकी जाति के बारे में पता चलने पर, उन्हें और उनके परिवार को अपमानित होकर लौटना पड़ा। इस घटना ने उनके मन पर गहरा आघात छोड़ा और सामाजिक अन्याय के प्रति विद्रोह की ज्वाला को प्रज्वलित किया। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़कर पिता के काम में हाथ बंटाना पड़ा। हालाँकि, उनकी बुद्धिमत्ता और पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए उनके पड़ोसी और एक मुस्लिम सज्जन, गफ़्फ़ार बेग, तथा एक ईसाई मिशनरी ने उनके पिता को समझाकर उनकी आगे की शिक्षा जारी रखवाई। यह शिक्षा ही उनके भविष्य के संघर्ष का आधार बनी।

वैचारिक क्रांति का सफर: शिक्षा और सावित्रीबाई फुले का साथ

1840 में, मात्र 13 वर्ष की आयु में, ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ। सावित्रीबाई फुले आगे चलकर स्वयं भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक प्रमुख समाज सुधारक बनीं। ज्योतिबा ने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उन्होंने सावित्रीबाई को भी शिक्षित किया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा को पाप और समाज के विरुद्ध माना जाता था।

एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ज्योतिबा ने थॉमस पेन की पुस्तक “द राइट्स ऑफ मैन” (मनुष्य के अधिकार) पढ़ी। इस पुस्तक ने उनके मन में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों को और पुख्ता किया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक परिवर्तन की पहली सीढ़ी शिक्षा है। उनका मानना था कि जब तक शूद्रों और अति-शूद्रों (दलितों) तथा महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, तब तक वे ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं हो सकते।

ऐतिहासिक कार्य: शिक्षा क्रांति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में योगदान

1. लड़कियों के लिए पहला स्कूल (1848):

1848 में, ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। समाज के रूढ़िवादी वर्गों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्हें और सावित्रीबाई को तरह-तरह के अपमान और प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे और उनका सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश करते थे। लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सावित्रीबाई को ही स्कूल की प्रधानाध्यापिका बनाया। देखते ही देखते, उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए कई स्कूल खोल दिए।

2. शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए शिक्षा:

ज्योतिबा ने केवल लड़कियों तक ही सीमित न रहकर, शूद्र और अति-शूद्र (दलित) बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। उनका उद्देश्य था उन वंचित तबकों को शिक्षित करना जिन्हें सदियों से ज्ञान के द्वार बंद रखे गए थे। उन्होंने रात्रि पाठशालाएँ भी चलाईं ताकि दिन में काम करने वाले वयस्क भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

3. ‘सत्यशोधक समाज’ (सत्य की खोज करने वालों का समाज) की स्थापना (1873):

ज्योतिबा फुले के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक 24 सितंबर, 1873 को ‘सत्यशोधक समाज’ की स्थापना था। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था:

· ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पुरोहितवाद का विरोध करना।

· शूद्रों और अति-शूद्रों को धार्मिक कर्मकांडों और पुरोहितों पर निर्भरता से मुक्त कराना।

· सभी मनुष्यों की समानता के सिद्धांत का प्रचार-प्रसार करना।

· सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, सती प्रथा आदि का विरोध करना और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना।

सत्यशोधक समाज ने बिना पुरोहित के सरल, सस्ते और समानता पर आधारित विवाह, नामकरण जैसे संस्कारों का विकास किया। इसने निचली जातियों को एक सामूहिक पहचान और आवाज़ दी।

4. किसानों के हक में आवाज उठाना:

ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के किसानों की दयनीय स्थिति पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ‘शेतकारयासा’ (किसान का चाबुक) नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण की कड़ी आलोचना की और सरकार से किसान हितैषी नीतियाँ बनाने की माँग की।

साहित्यिक योगदान: विचारों का शस्त्रागार

ज्योतिबा फुले एक मर्मस्पर्शी और तार्किक लेखक भी थे। उनकी रचनाओं ने उनके सामाजिक आंदोलन को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं:

· ‘गुलामगिरी’ (1873): यह ज्योतिबा फुले की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। इसे भारतीय दलित चेतना की आधारशिला माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ों की तलाश की और इसे एक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य बाहरी लोग थे जिन्होंने मूल निवासियों (शूद्रों और अति-शूद्रों) को गुलाम बनाकर जाति व्यवस्था थोपी।

· ‘तृतीय रत्न’ (1855): यह एक नाटक था जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवादी पुरोहितों के पाखंड का पर्दाफाश किया।

· ‘ब्राह्मणों की चालाकी’: इस पुस्तिका में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों के माध्यम से ब्राह्मण वर्ग द्वारा सत्ता बनाए रखने की रणनीतियों का विश्लेषण किया।

· ‘किसान का कोड़ा’ (शेतकारयासा): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, यह किसानों के शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली दस्तावेज है।

उनकी रचनाएँ सरल मराठी में थीं ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके।

महत्वपूर्ण विचारधाराएँ: फुलेवाद का सार

1. ब्राह्मणवाद का विरोध: फुले का मानना था कि जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता की जड़ ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो धर्मग्रंथों की मनमानी व्याख्या करके अपना वर्चस्व बनाए रखती है।

2. आस्तिकता पर प्रश्न: उन्होंने ईश्वर, पुनर्जन्म और भाग्यवाद जैसी अवधारणाओं पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इनका इस्तेमाल निचली जातियों को यह समझाने के लिए किया जाता है कि उनकी दुर्दशा उनके पूर्वजन्म के पापों का फल है, ताकि वे विद्रोह न करें।

3. मानवतावाद (ह्यूमनिज्म): फुले का दर्शन मानवतावाद पर केंद्रित था। उनका नारा था कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं और जन्म से ही समान हैं।

4. शिक्षा का महत्व: वे शिक्षा को सामाजिक उत्थान और मुक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते थे। उन्होंने ‘तलवार’ के बजाय ‘कलम’ पर जोर दिया।

5. नारीवादी दृष्टिकोण: ज्योतिबा फुले को भारत के प्रथम पुरुष नारीवादी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए पुरुषसत्तात्मक समाज और धार्मिक कानूनों को जिम्मेदार ठहराया। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना उनके आंदोलन का केंद्रबिंदु था।

विरासत और प्रभाव

ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर, 1890 को हुआ। लेकिन उनके विचारों ने एक ऐसी आग को जलाया जो आज तक जल रही है।

· डॉ. बी. आर. अंबेडकर पर प्रभाव: डॉ. अंबेडकर ने खुले तौर पर ज्योतिबा फुले को अपने तीन गुरुओं में से एक (बुद्ध और कबीर के साथ) माना। ‘गुलामगिरी’ ने अंबेडकर के चिंतन पर गहरा प्रभाव डाला। अंबेडकर ने फुले के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी।

· समाज सुधार आंदोलन: फुले ने महाराष्ट्र में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसने बाद में कई समाज सुधारकों को प्रेरित किया।

· शारदा सदन: उन्होंने 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए ‘बाल हत्या प्रतिबंधक गृह’ (शारदा सदन) खोला, जहाँ वे सुरक्षित रह सकती थीं और उनके बच्चों का पालन-पोषण हो सकता था। यह अपने आप में एक मानवीय और साहसिक पहल थी।

· महात्मा की उपाधि: 1888 में, एक अन्य प्रमुख समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने एक विशाल सभा में ज्योतिबा फुले को ‘महात्मा’ की उपाधि से सम्मानित किया।

निष्कर्ष

महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे युगपुरुष थे जिन्होंने अंधकार में घिरे समाज में ज्ञान और विवेक की मशाल जलाई। उन्होंने केवल सुधारक का काम ही नहीं किया, बल्कि एक मौलिक चिंतक की भूमिका निभाई, जिसने भारतीय समाज की बुनियादी समस्याओं की पहचान की। उनका संघर्ष केवल एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं था; यह मानव मात्र की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का संघर्ष था। वे सच्चे अर्थों में ‘सत्यशोधक’ थे, जिन्होंने सदियों से चले आ रहे झूठ, पाखंड और अन्याय के सामने सत्य की तलाश की। आज भी, जब भारत जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव की चुनौतियों से जूझ रहा है, ज्योतिबा फुले के विचार और आदर्श उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। वे हमें याद दिलाते हैं कि सामाजिक न्याय और शिक्षा का अधिकार हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है, और इसके लिए निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है।

—