भारत की वर्तमान विदेश नीति: उपलब्धियाँ, कमियाँ और सुधार की दिशा

प्रस्तावना

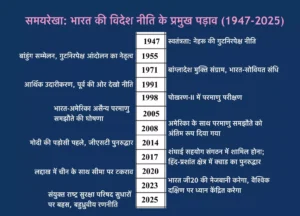

भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक विशिष्ट पहचान बनाने की कोशिश की है। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखकर भारत को एक नैतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति लगातार बदलते वैश्विक समीकरणों के अनुरूप विकसित होती रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने अत्यधिक सक्रिय और आक्रामक (assertive) रूप लिया है। मोदी युग की विदेश नीति का लक्ष्य भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति (Emerging Global Power) के रूप में स्थापित करना और “विश्व गुरु” या “वसुधैव कुटुम्बकम्” की छवि को राजनीतिक-आर्थिक शक्ति के साथ जोड़ना रहा है।

लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भारत कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा है। यह लेख भारत की विदेश नीति का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए उसकी अच्छाइयों, कमजोरियों और सुधार की जरूरतों का समग्र चित्र प्रस्तुत करेगा।

विदेश नीति की वर्तमान दिशा और प्रमुख लक्ष्य

मोदी सरकार की विदेश नीति को तीन मुख्य आधारों पर समझा जा सकता है:

- भारत की वैश्विक स्थिति को ऊँचा उठाना

- क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना

- आर्थिक-रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार करना

इसे समझने के लिए कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy): दक्षिण-पूर्व एशिया और आसियान देशों के साथ गहरे आर्थिक-सांस्कृतिक संबंध बनाने की कोशिश।

- नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First): पड़ोसी देशों—नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि—के साथ संबंध सुधारने का प्रयास।

- वैश्विक मंचों पर सक्रिय उपस्थिति: संयुक्त राष्ट्र, G20, BRICS, QUAD, SCO आदि में भारत की सक्रिय भागीदारी।

- डायस्पोरा कूटनीति: प्रवासी भारतीयों को जोड़कर भारत की “सॉफ्ट पावर” को बढ़ावा।

- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy): अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि सबके साथ संतुलन साधने की कोशिश।

विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियाँ

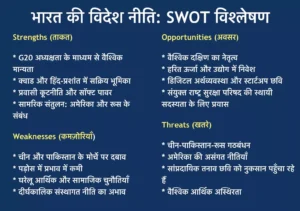

- G20 अध्यक्षता और वैश्विक छवि2023 में भारत ने सफलतापूर्वक G20 की अध्यक्षता की। “एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य” के नारे के साथ भारत ने जलवायु परिवर्तन, वैश्विक दक्षिण (Global South) और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। इससे भारत की छवि एक “जिम्मेदार वैश्विक नेता” के रूप में मजबूत हुई।

- क्वाड (QUAD) और हिंद-प्रशांत रणनीतिअमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने क्वाड को पुनर्जीवित किया। यह मंच चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का साधन माना जाता है।

- मध्य पूर्व में रणनीतिक मजबूतीसऊदी अरब, यूएई, कतर और इज़राइल जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते नए स्तर पर पहुँचे। ऊर्जा, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में बड़े समझौते हुए। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों के लिए यह नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

- बांग्लादेश और भूटान के साथ संबंधसीमा समझौते, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव ने इन पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है।

- सॉफ्ट पावर का विस्तारयोग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय प्रवासी समुदाय की बदौलत भारत ने “संस्कृति और परंपरा की शक्ति” को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब इस्तेमाल किया।

विदेश नीति की कमियाँ और चुनौतियाँ

1. अमेरिका संबंधों का विरोधाभास

- प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी नेताओं के बीच “दोस्ती” की छवि गढ़ी गई, लेकिन ठोस नीतिगत लाभ अपेक्षित स्तर पर नहीं मिले।

- अमेरिका ने H-1B वीज़ा, व्यापार टैरिफ और बौद्धिक संपदा से जुड़े मामलों में भारत को कठोर झटके दिए।

- पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नीति में भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी हुई।

2. चीन का दबदबा

- लद्दाख और डोकलाम जैसे सीमावर्ती गतिरोध भारत की सैन्य-रणनीतिक स्थिति पर दबाव डालते हैं।

- चीन का पाकिस्तान और रूस के साथ बढ़ता गठजोड़ भारत को अलग-थलग करता है।

- चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने एशिया-अफ्रीका में गहरी पैठ बनाई, जबकि भारत इसमें शामिल नहीं हो सका।

3. पड़ोसी देशों में प्रभाव की कमी

- नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में चीन की आर्थिक और राजनीतिक घुसपैठ ने भारत की परंपरागत बढ़त को चुनौती दी है।

- पाकिस्तान के साथ संबंध लगातार बिगड़े हैं। भारत की “स्पष्ट और स्थायी नीति” का अभाव दिखाई देता है।

4. घरेलू कारकों का असर

- आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और रुपये की गिरावट विदेश नीति की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

- सामाजिक-सांप्रदायिक तनाव से भारत की “लोकतांत्रिक और सहिष्णु राष्ट्र” की छवि धूमिल होती है।

- अवैज्ञानिक और पौराणिक दावों वाले बयान वैश्विक स्तर पर भारत की वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं।

5. संस्थागत कमजोरी

- विदेश नीति अक्सर प्रधानमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्रियों पर केंद्रित है।

- संसद और नीति संस्थानों (जैसे विदेश मंत्रालय, थिंक टैंक) की भूमिका सीमित हो गई है।

- दीर्घकालिक नीति ढाँचे की बजाय तात्कालिक छवि-निर्माण पर अधिक ध्यान है।

विदेश नीति की अच्छाइयाँ

- भारत ने “रणनीतिक संतुलन” बनाए रखा है—अमेरिका, रूस और ईरान जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ रिश्ते निभाए।

- वैश्विक मंचों पर भारत की “आवाज” सुनी जाने लगी है।

- प्रवासी भारतीय नीति के माध्यम से सॉफ्ट पावर का विस्तार हुआ।

- आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता (जैसे COVID-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री) ने भारत की छवि को मजबूत किया।

सुधार की आवश्यकता और संभावित दिशा

1. स्पष्ट और दीर्घकालिक रणनीति

विदेश नीति को व्यक्तिगत रिश्तों और इवेंट मैनेजमेंट से आगे बढ़ाकर संस्थागत और दीर्घकालिक रूप देना होगा।

2. पड़ोसी देशों पर विशेष ध्यान

- चीन को रोकने के लिए नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव के साथ वास्तविक विकास-आधारित साझेदारी जरूरी है।

- “नेबरहुड फर्स्ट” को केवल नारा नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक और सामाजिक सहयोग के रूप में लागू करना होगा।

3. आंतरिक मजबूती

- शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और औद्योगिक विकास में निवेश किए बिना विदेश नीति प्रभावी नहीं हो सकती।

- सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना विदेश नीति की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है।

4. आर्थिक कूटनीति

- व्यापार समझौतों, क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारियों और तकनीकी सहयोग पर अधिक ध्यान देना होगा।

- ग्रीन एनर्जी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला में भारत को “निर्माण केंद्र (manufacturing hub)” बनाना होगा।

5. सॉफ्ट पावर का परिष्कृत उपयोग

- योग और संस्कृति के साथ-साथ विज्ञान, स्टार्टअप और नवाचार की छवि बनानी होगी।

- भारत की लोकतांत्रिक विविधता को विश्व के सामने सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. बहुपक्षीय संस्थाओं में सक्रियता

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयास तेज़ करने होंगे।

- वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों का नेतृत्व करके भारत अपने लिए “वैश्विक न्याय की आवाज़” का स्थान सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति वर्तमान में मिश्रित परिणाम दे रही है। जहाँ एक ओर G20, क्वाड और वैश्विक मंचों पर भारत ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है, वहीं दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

विदेश नीति की असली सफलता घरेलू मजबूती पर निर्भर करती है। यदि भारत अपनी आर्थिक नींव, सामाजिक एकता, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा-स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करता है, तो विदेश नीति भी स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनेगी।

भारत एक ऐसा देश है जिसकी भू-राजनीतिक स्थिति, जनसंख्या और सांस्कृतिक धरोहर उसे विशेष स्थान देती है। लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक शक्ति में बदलने के लिए केवल दिखावे या व्यक्तिगत रिश्तों पर नहीं, बल्कि संस्थागत, दीर्घकालिक और यथार्थवादी विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

1971 के युद्ध ने दिखाया था कि भारत कठिन समय में मजबूती से खड़ा हो सकता है। आज की चुनौतियाँ अलग प्रकार की हैं—अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीति की। यदि भारत इन्हें समझकर अपनी दिशा तय करता है, तो वह न केवल “उभरती शक्ति” बल्कि एक स्थायी वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है।

नीति-पत्र कार्यकारी सारांश

भारत की विदेश नीति आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नीति अधिक सक्रिय, आक्रामक और छवि-प्रधान हुई है, जिसने भारत को वैश्विक मंचों पर अधिक दिखाई देने योग्य बनाया है।

फिर भी, वास्तविक नीतिगत परिणाम मिश्रित रहे हैं।

- अमेरिका के साथ संबंध “व्यक्तिगत समीकरण” पर आधारित रहे, लेकिन ठोस आर्थिक या रणनीतिक लाभ अपेक्षित नहीं मिले।

- चीन के साथ सीमा विवाद और भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- पाकिस्तान और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अस्पष्टता और असंगति झलकती है।

- घरेलू आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ विदेश नीति की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

भारत को दीर्घकालिक, संस्थागत और यथार्थवादी विदेश नीति की आवश्यकता है, जो घरेलू मजबूती और रणनीतिक स्पष्टता पर आधारित हो।

प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings)

-

- मोदी-ट्रंप की दोस्ती के बावजूद, H-1B वीज़ा, टैरिफ और पाकिस्तान मुद्दे पर अमेरिका ने भारत को लाभ नहीं दिया।

- रणनीतिक साझेदारी अभी भी “संभावना” अधिक और “परिणाम” कम है।अमेरिका संबंधों का विरोधाभास

-

- लद्दाख में गतिरोध और बेल्ट-एंड-रोड पहल ने भारत को रणनीतिक दबाव में डाला।

- पाकिस्तान-चीन-रूस त्रिकोणीय समीकरण भारत की स्थिति को जटिल बनाता है।चीन सबसे बड़ी चुनौती

-

- नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में चीन के आर्थिक निवेश ने भारत की परंपरागत बढ़त को कमजोर किया।

- “Neighbourhood First” केवल नारा बनकर रह गया है।पड़ोसी देशों में चीन का बढ़ता प्रभाव

-

- बेरोजगारी, रुपये की गिरावट, औद्योगिक मंदी विदेश नीति की मजबूती को प्रभावित करते हैं।

- सांप्रदायिक तनाव और अवैज्ञानिक दावे वैश्विक छवि को धूमिल करते हैं।घरेलू चुनौतियाँ और उनकी छाया

-

- योग, आयुर्वेद, प्रवासी भारतीय और “वैक्सीन मैत्री” जैसे कदमों ने भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाई।

- G20 अध्यक्षता और क्वाड की सक्रियता से भारत ने वैश्विक नेतृत्व की झलक दिखाई।सॉफ्ट पावर और वैश्विक सक्रियता

-

- विदेश नीति का केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय है, जबकि संसद और थिंक टैंकों की भूमिका सीमित हो गई है।

- दीर्घकालिक रणनीति की बजाय तात्कालिक “छवि प्रबंधन” पर अधिक जोर है।संस्थागत कमी

विदेश नीति की अच्छाइयाँ

- वैश्विक मंचों पर भारत की “आवाज” को अब अधिक गंभीरता से सुना जाता है।

- अमेरिका, रूस, खाड़ी और यूरोप जैसे परस्पर विरोधी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने में सफलता।

- मानवीय सहायता और प्रवासी कूटनीति ने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया।

विदेश नीति की कमियाँ

- चीन-पाकिस्तान मोर्चे पर लगातार दबाव।

- पड़ोसी देशों में रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव का ह्रास।

- घरेलू कमजोरी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर।

- दीर्घकालिक नीति संरचना की कमी।

नीति सिफारिशें

-

- विदेश मंत्रालय और नीति थिंक टैंकों की भूमिका बढ़ाई जाए।

- संसद को विदेश नीति पर व्यापक बहस का मंच बनाया जाए।स्पष्ट और संस्थागत विदेश नीति ढांचा

-

- “Neighbourhood First” को ठोस परियोजनाओं, शिक्षा-स्वास्थ्य सहयोग और बुनियादी ढांचे के रूप में लागू किया जाए।

- चीन की आर्थिक घुसपैठ का विकल्प भारतीय सहयोग के रूप में प्रस्तुत हो।पड़ोसी देशों पर वास्तविक निवेश

-

- शिक्षा, अनुसंधान, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ग्रीन एनर्जी पर प्राथमिक निवेश।

- भारत को “निर्माण केंद्र (manufacturing hub)” बनाने की दिशा में नीतिगत कदम।आर्थिक मजबूती और तकनीकी नेतृत्व

-

- सांप्रदायिक तनाव और अवैज्ञानिक दावों से बचना विदेश नीति की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक।

- लोकतांत्रिक विविधता को “ब्रांड इंडिया” की शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना।सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक छवि

-

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को मजबूत करना।

- “ग्लोबल साउथ” के देशों का नेतृत्व कर भारत को “वैश्विक न्याय की आवाज़” के रूप में स्थापित करना।बहुपक्षीय सक्रियता

-

- अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के बीच संतुलन बनाए रखते हुए स्वतंत्र रणनीतिक निर्णय।

- चीन से टकराव और सहयोग दोनों को संतुलित करने वाली नीति।रणनीतिक स्वायत्तता का परिष्कृत उपयोग

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति ने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दृश्यता और सक्रियता तो पाई है, लेकिन ठोस रणनीतिक और आर्थिक परिणाम अभी भी सीमित हैं।

भारत को अपनी आंतरिक मजबूती—शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक परंपराओं—पर ध्यान देना होगा।

विदेश नीति केवल छवि प्रबंधन या व्यक्तिगत समीकरणों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और संस्थागत ढाँचे से संचालित होनी चाहिए।

यदि भारत इन सुधारों की दिशा में बढ़ता है, तो वह न केवल “उभरती शक्ति” रहेगा, बल्कि आने वाले दशकों में एक स्थायी वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है।