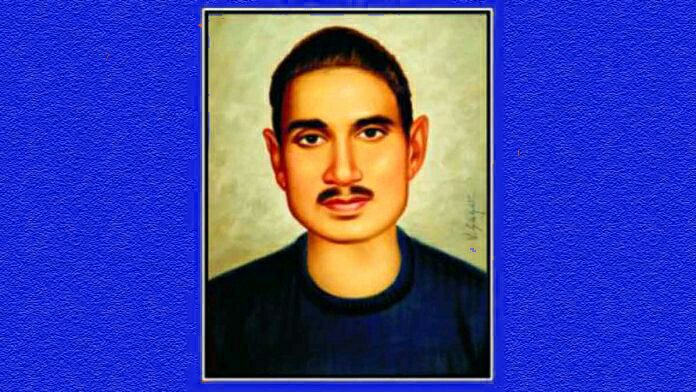

उत्तर भारत के पेरियार: ललई सिंह यादव का व्यक्तित्व और कृतित्व

भारतीय सामाजिक न्याय आंदोलन के इतिहास में ललई सिंह यादव (01 सितंबर 1911 – 07 फरवरी 1993) एक ऐसा नाम है, जो साहस, बलिदान और अटूट संघर्ष का पर्याय बन गया है। उन्हें उत्तर भारत का ‘पेरियार’ कहा जाता है, एक ऐसी उपाधि जो न केवल दक्षिण के महान समाज सुधारक ई.वी. रामासामी नायकर से उनके आदर्श साहचर्य को दर्शाती है, बल्कि उत्तर भारत में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों की मान्यता भी है। ललई सिंह सिर्फ एक लेखक या प्रकाशक नहीं थे; वे एक सामाजिक क्रांति के सैनिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले योद्धा और जातिवाद तथा ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक अदम्य योद्धा थे।

प्रारंभिक जीवन: संघर्ष और विरासत की नींव

ललई सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। उनके व्यक्तित्व की नींव उनके पारिवारिक वातावरण और विरासत में ही पड़ गई थी। उनके पिता, चौधरी गुज्जू सिंह यादव, एक कर्मठ आर्य समाजी और निर्भीक व्यक्ति थे। वे सामाजिक भेदभाव के सख्त खिलाफ थे और उस जमाने में ही दलित及पिछड़ी जातियों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते थे। एक प्रसिद्ध घटना है जब उन्होंने प्रसव के दौरान दलित及पिछड़ी जातियों की महिलाओं को गाँव से बाहर झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर करने की क्रूर प्रथा के खिलाफ लाठी उठाई और अंततः उसे बंद कराया। इस प्रकार, निर्भीकता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ललई सिंह को विरासत में मिली।

1928 में हिंदी और उर्दू के साथ मिडिल पास करने के बाद, ललई सिंह ने विविध व्यवसायों में हाथ आजमाया। 1929 से 1931 तक वन रक्षक रहे, 1933 में मुरैना की सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए। इस दौरान भी उनका स्वाध्याय जारी रहा। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ‘नान गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ’ की स्थापना करके उसके अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने ‘सोल्जर ऑफ दी वार’ की तर्ज पर ‘सिपाही की तबाही’ नामक पुस्तक लिखकर कर्मचारियों में जागरूकता फैलाई। आजाद हिंद फौज से प्रेरित होकर, उन्होंने ग्वालियर रियासत की आजादी के लिए पुलिस और सेना में हड़ताल करवाई, जिसके कारण 29 मार्च 1947 को उन्हें और उनके साथियों को धारा 131 (सैनिक विद्रोह) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 6 नवंबर 1947 को उन्हें 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, हालाँकि 12 जनवरी 1948 को ही वे रिहा हो गए।

वैचारिक क्रांति: शास्त्रों की पुनर्व्याख्या और जाति व्यवस्था का विरोध

जेल से मुक्ति के बाद ललई सिंह ने गहन स्वाध्याय शुरू किया। उन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विभिन्न रामायणों का गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन ने उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। हिंदू धर्मग्रंथों में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और शोषणकारी व्यवस्थाओं को देखकर वह तिलमिला उठे। उनकी दृष्टि में, सामाजिक विषमता की जड़ें वर्ण और जाति व्यवस्था में निहित हैं, जिनका पोषण इन्हीं धर्मग्रंथों से होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समाज के ठेकेदारों ने शूद्रों को दो वर्गों – ‘सछूत-शूद्र’ और ‘अछूत-शूद्र’ – में बाँटकर एक सोची-समझी साजिश रची है, ताकि उनकी मानसिक दासता बनी रहे। उनका मानना था कि सामाजिक विषमता का विनाश सुधारवादी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इस पूरी व्यवस्था से अलगाव में ही निहित है। इसी काल में उन्होंने यह निश्चय किया कि विचारों के प्रसार का सबसे सशक्त माध्य्यम लघु साहित्य है और इस कार्य को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया।

साहित्यिक युद्ध और ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइाँ

ललई सिंह का जीवन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक पेरियार ई.वी. रामासामी नायकर से हुई। पेरियार की अंग्रेजी पुस्तक ‘रामायण: ए ट्रू रीडिंग’ ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। 1 जुलाई 1968 को पेरियार ने इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद ‘सच्ची रामायण’ के प्रकाशन की अनुमति ललई सिंह को दे दी। 1 जुलाई 1969 को इस पुस्तक के प्रकाशन ने उत्तर भारत में एक तूफान खड़ा कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्त करने का आदेश जारी कर दिया, यह कहते हुए कि यह पुस्तक धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाती है।

यहीं से ललई सिंह की ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। तीन जजों की पूर्ण पीठ ने 19 जनवरी 1971 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार के जब्ती आदेश को निरस्त कर दिया और ललई सिंह को जब्त की गई पुस्तकें वापस दिलाने के साथ-साथ 300 रुपये खर्चे के भी देने का आदेश दिया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन 16 सितंबर 1976 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी ललई सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। यह न केवल ललई सिंह की व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगतिशील विचारों की एक ऐतिहासिक विजय थी।

इसके बाद भी सरकारी दमन का सिलसिला रुका नहीं। चौधरी चरण सिंह की सरकार ने ‘सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें’ (जिसमें डॉ. अंबेडकर के भाषण थे) और ‘जाति भेद का उच्छेद’ जैसी पुस्तकों को जब्त कर लिया। ललई सिंह ने इन सभी मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ी और 14 मई 1971 को इन पुस्तकों की जब्ती रद्द करवाई। इस प्रकार, उन्होंने न केवल अपने लेखन, बल्कि डॉ. अंबेडकर जैसे महान विचारकों के साहित्य को जनता तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया।

व्यक्तिगत बलिदान और सामाजिक विद्रोह

ललई सिंह का संघर्ष सिर्फ सरकार या स्थापित मान्यताओं के खिलाफ ही नहीं था; उन्हें अपने ही समाज और परिवार के लोगों से भी लड़ना पड़ा। उनके जीवन में व्यक्तिगत त्रासदियों का एक लंबा दौर रहा। 1939 में माता, 1946 में पत्नी, 1946 में ही ग्यारह वर्षीय इकलौती पुत्री शकुंतला और 1953 में पिता का देहांत हो गया। वे अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया, यह कहकर कि यह उनकी क्रांतिकारी लड़ाई में बाधक होगा।

समाज सुधार के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी 59 बीघा उपजाऊ जमीन बेचकर तीन प्रेस खरीदे। इस कार्य से उनके पट्टीदार और रिश्तेदार नाराज हो गए, जो चाहते थे कि वह जमीन उन्हें दे दें। उनके इस ‘सिरफिरेपन’ ने उनके और उनके अपनों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी। अंतिम दिनों में उन्हें इतना भय था कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाएगा, कि वे गाँव आने पर अपने साथ झींझक से लपेटकर लाई गई रोटियाँ ही खाते थे और एक वाल्मीकि परिवार में बैठकर उन्हें नमक-मिर्च के साथ खा लेते थे। यहाँ तक कि वे आत्मरक्षा के लिए अपने खादी के झोले में एक फुट लंबे बेंट वाली कुल्हाड़ी भी रखने लगे थे। ये घटनाएँ उस अकेलेपन और संघर्ष की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी को झेलना पड़ता है।

1967 में उन्होंने जाति के विनाश के अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने नाम से ‘यादव’ उपनाम हटा दिया। यह कदम उनकी गहरी जातिवाद-विरोधी चेतना का प्रतीक था।

उपसंहार: एक अमर विरासत

ललई सिंह यादव का 07 फरवरी 1993 को परिनिर्वाण हो गया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी प्रासंगिक हैं। वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने न केवल ब्राह्मणवाद, जातिवाद और पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक कानूनी लड़ाइयाँ लड़कर एक मिसाल कायम की। उन्होंने 25 से अधिक पुस्तकों की रचना की और दक्षिण के प्रगतिशील साहित्य को उत्तर भारत में पहुँचाने का कार्य किया।

आज भले ही उनके नाम पर सरकारी संस्थानों या सड़कों का नामकरण न हो, लेकिन पिछड़े और दलित समाज के युवाओं के दिलों में वह एक प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। शादी के कार्डों पर उनकी तस्वीर, उत्सवों में उनके पोस्टर और उनकी पुस्तकों का वितरण इस बात का प्रमाण है कि उनकी विरासत जीवित है। ललई सिंह यादव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति किस तरह अपने व्यक्तिगत सुख और सुरक्षा का बलिदान करके समस्त समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकता है। वे सच्चे अर्थों में उत्तर भारत के पेरियार थे, जिनके विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

Quality content as always. Looking forward to more posts.