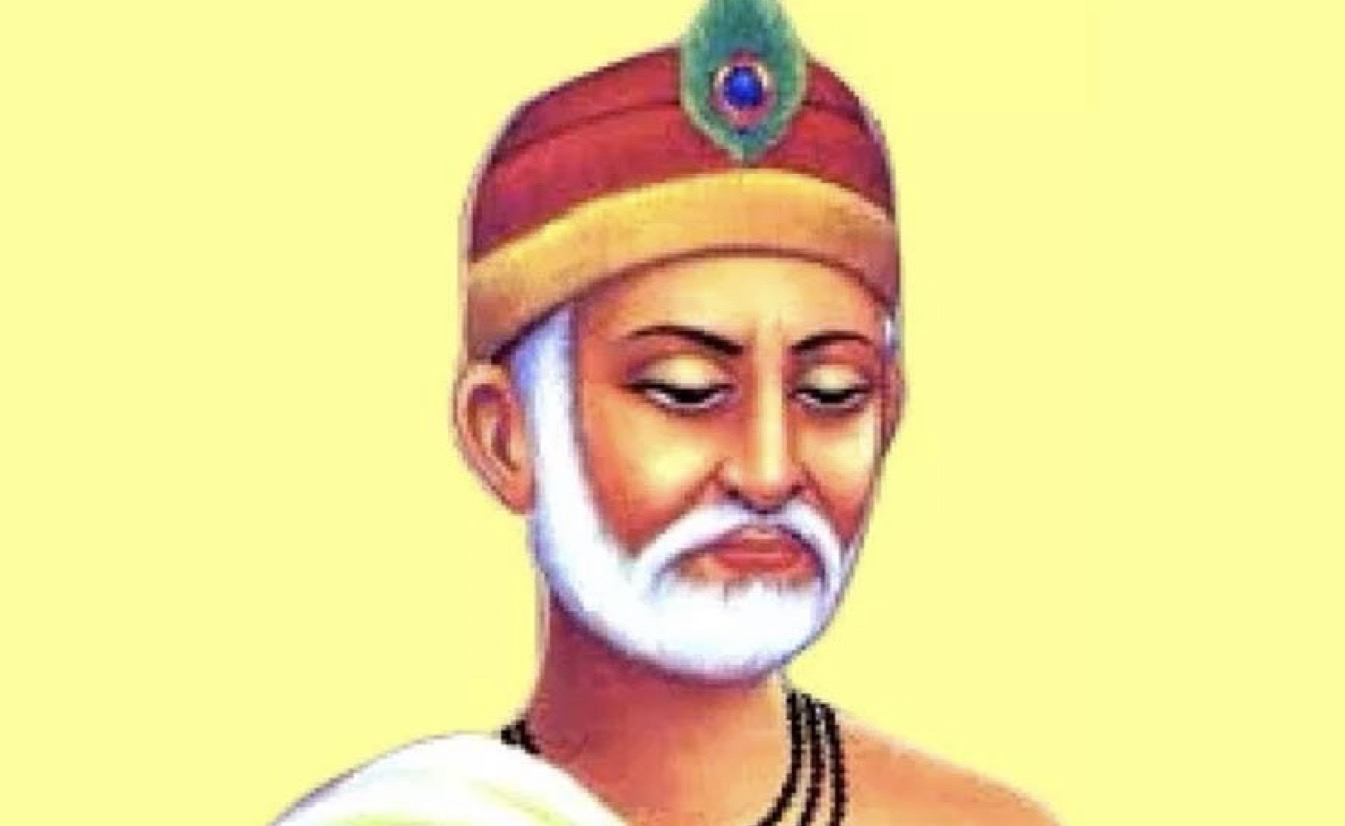

संत कबीर: उनका जीवन, दर्शन और सामाजिक क्राँति

प्रस्तावना: सत्य की खोज

सत्य क्या है? क्या यह मंदिरों की मूर्तियों में, मस्जिदों की अज़ान में, धर्मग्रंथों के शब्दों में, या कर्मकांडों के दिखावे में छिपा है? या फिर यह सबसे परे, हमारे अपने भीतर, हमारी सांसों में बसता है? आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, एक महान संत और कवि ने इन्हीं मौलिक प्रश्नों को उठाया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो न तो हिंदू था और न ही मुसलमान; वह केवल एक ‘इंसान’ था। एक जुलाहा जो कपड़े नहीं, बल्कि शब्दों के माध्यम से समाज का ताना-बाना बुन रहा था। उस संत का नाम था – कबीर। यह उनकी जीवनी, उनके दर्शन और उनकी अमर विरासत की कहानी है।

1: रहस्यमय जन्म और बाल्यकाल

कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी के बनारस (वाराणसी) में हुआ, जो उस समय धर्म, ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र था। लेकिन यह शहर जातिगत भेदभाव और धार्मिक कट्टरता की दीवारों से भी घिरा हुआ था। इसी परिवेश में कबीर के जन्म की रहस्यमय घटना घटी।

सबसे प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार, उनका जन्म किसी माँ की कोख से नहीं, बल्कि लहरतारा तालाब में एक विशाल कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में हुआ था। इस प्रकार, वह बिना किसी जाति, धर्म या परिवार के, सीधे प्रकृति की गोद से इस दुनिया में आए। उन्हें एक निसंतान मुस्लिम जुलाहा दंपति, नीरू और नीमा, ने ईश्वर का वरदान मानकर पाला। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कबीर जन्म से ही सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त थे और शायद इसीलिए वे आजीवन मानवता की बात करते रहे।

बचपन से ही कबीर के मन में गहरे सवाल उठने लगे। एक ओर मंदिरों की घंटियाँ और राम-नाम का जाप था, तो दूसरी ओर मस्जिदों की अज़ान और कुरान की आयतें। वह जानना चाहते थे कि यदि ईश्वर एक है, तो उसे पाने के रास्ते इतने अलग-अलग क्यों हैं? वह अक्सर साधु-संतों की संगति में बैठते और ऐसे सीधे-सरल प्रश्न पूछते कि विद्वान भी चकरा जाते। समाज के पाखंड, छुआछूत और धार्मिक ढोंग ने उनके मन में एक आंतरिक विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर दी।

2: गुरु की खोज और रामानंद से भेंट

एक सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में कबीर का मन व्याकुल था। उनकी नज़र उस समय के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद पर टिकी। परंतु एक मुस्लिम जुलाहे का एक ब्राह्मण संत का शिष्य बनना उस युग में असंभव सा था।

कबीर ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। उन्हें पता था कि रामानंद प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन वह अंधेरे में सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद का पैर उनसे टकराया तो आश्चर्यचकित होकर उनके मुख से ‘राम-राम’ निकल गया। इसी क्षण का फायदा उठाते हुए कबीर ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरु ने उन्हें मंत्र देकर शिष्य स्वीकार कर लिया है। रामानंद ने कबीर की आँखों में ज्ञान की अथाह प्यास देखी और सभी सामाजिक बंधनों को तोड़कर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यह घटना न सिर्फ एक गुरु-शिष्य का मिलन थी, बल्कि वैष्णव भक्ति और सूफी प्रेम के संगम का ऐतिहासिक क्षण भी थी।

रामानंद के मार्गदर्शन में कबीर को वह दिशा मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने ‘निर्गुण ब्रह्म’ की अवधारणा को आत्मसात किया और समझा कि जिस ईश्वर को वह बाहर ढूँढ़ रहे थे, वह तो उनके अपने भीतर ही विद्यमान है – “मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।”

3: काशी का जुलाहा और समाज का विद्रोही

गुरु मिल जाने के बाद कबीर का संघर्ष और तीव्र हो गया। उन्होंने अपना जुलाहे का पेशा नहीं छोड़ा। वह आम लोगों के बीच रहकर, उनकी ही भाषा में उपदेश देते थे। उन्होंने आध्यात्म को पंडितों और मौलवियों के एकाधिकार से मुक्त कराकर आम जन की चीज बना दिया।

उनकी सीधी और चोट करने वाली बातें धार्मिक ठेकेदारों को नागवार गुजरती थीं। मूर्ति पूजा पर वे कहते – “पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़।” इस्लामिक रीति-रिवाजों पर प्रहार करते हुए वे पूछते – “कांकर-पाथर जोड़ के, मस्जिद लई बनाय… ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय?” हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन पर नाराज़ थे। हिंदू उन्हें मुसलमान और मुसलमान उन्हें काफ़िर समझते थे, जबकि कबीर दोनों से परे थे – “हिंदू कहें मोहि राम पियारा, तुरक कहें रहमाना… आपस में दोउ लरि-लरि मुए, मरम न कोउ जाना।”

ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के सामने उन पर मुकदमा चला, उन्हें जेल में डाला गया, गंगा में फेंका गया और आग में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह सुरक्षित बच निकले। इन किंवदंतियों का अर्थ यही है कि सत्य की शक्ति के आगे अत्याचार की सारी शक्तियाँ निष्फल हो जाती हैं।

4: प्रेम गली अति सांकरी – कबीर का प्रेम दर्शन

कबीर के विद्रोही रूप के साथ-साथ उनका प्रेम दर्शन उनके व्यक्तित्व का सबसे सुंदर पहलू है। उनके लिए प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जो सारी सीमाएँ मिटा देती है।

वे कहते हैं – “प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय।” यानी प्रेम की गली इतनी संकरी है कि उसमें ‘मैं’ और ‘तू’ का भेद नहीं समा सकता। प्रेम तभी संभव है जब प्रेमी और प्रियतम एक हो जाएँ। कबीर के लिए ईश्वर एक भयभीत करने वाली सत्ता नहीं, बल्कि एक प्रियतम (माशूक) थे, जिनसे वे विरह की पीड़ा अनुभव करते थे – “बालम आओ हमारे।”

उन्होंने ज्ञान से ऊपर प्रेम को रखा। उनका मानना था कि पोथी-पुराण पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि सच्चा पंडित वह है जिसने ‘प्रेम’ के ढाई अक्षर सीख लिए हों। उनके लिए प्रेम ही वह मार्ग था जो अहंकार को गला देता है और समर्पण की ओर ले जाता है।

5: निर्गुण ब्रह्म की उपासना

कबीर ने ‘सगुण’ (साकार) की बजाय ‘निर्गुण’ (निराकार) भक्ति का मार्ग चुना। उनके लिए ईश्वर वह निराकार सत्ता थी, जिसका कोई रूप-रंग नहीं, जो सर्वव्यापी है। उन्होंने इस अमूर्त अवधारणा को बड़े सरल ढंग से समझाया।

उन्होंने कहा कि ईश्वर को मंदिर-मस्जिद में ढूँढ़ना व्यर्थ है – “मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद… ना काबे कैलाश में।” उन्होंने ईश्वर को बाहरी खोज की वस्तु से परिवर्तित करके आंतरिक अनुभव की वस्तु बना दिया।

वे धर्मों की एकता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा – “कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक।” यानी सत्य रूपी कुआँ एक ही है, लेकिन अलग-अलग धर्मों के लोग अलग-अलग नामों और रीतियों (पात्रों) से उसी एक जल (सत्य) को भरते हैं। उनके लिए मोक्ष किसी खास स्थान पर मरने से नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण और आंतरिक अनुभव से मिलता है।

6: पोथी-पुराण बनाम अनुभव का ज्ञान

कबीर ने किताबी ज्ञान के पाखंड पर करारा प्रहार किया। वे स्वयं पढ़े-लिखे नहीं थे – “मसी कागद छुओ नहीं, कलम गह्यो नहिं हाथ।” फिर भी उनका ज्ञान सभी विद्वानों से ऊपर था।

उन्होंने कहा – “पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।” यानी पोथियाँ पढ़-पढ़कर लोग मर गए, लेकिन कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन सका। सच्चा ज्ञानी वह है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लिए। उन्होंने ‘कहे हुए ज्ञान’ (किताबी ज्ञान) और ‘देखे हुए ज्ञान’ (अनुभव) में अंतर बताया – “मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागद की लेखी।”

उनका संदेश था कि ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को विनम्र, करुणामय और प्रेमपूर्ण बनाना है, न कि अहंकारी और कट्टर। यह संदेश आज के सूचना-प्रधान युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

7: जाति-पाति के पाखंड पर प्रहार

15वीं सदी का भारतीय समाज जातिगत भेदभाव में डूबा हुआ था। कबीर ने इस सामाजिक बुराई पर सबसे निर्मम प्रहार किया। वे स्वयं एक जुलाहे थे और भेदभाव को झेल चुके थे।

उन्होंने तर्क दिया – “एकै बूंद एकै मल, एकै चाम एकै गुद। एकै जोति से उपजिया, कौन बाम्हन कौन सूद?” यानी सब एक ही बूंद (वीर्य) से, एक ही मल-मूत्र से, एक ही चमड़े और मांस से बने हैं, तो ब्राह्मण और शूद्र का भेद कहाँ से आ गया?

उनका प्रसिद्ध दोहा है – “जाति-पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।” उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं और असली पहचान इंसानियत है। उन्होंने लोगों को एक ऐसे समाज का सपना दिखाया, जहाँ प्रेम और समानता हो, नफ़रत और भेदभाव नहीं।

8: गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता

कबीर ने सिद्ध किया कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए संसार का त्याग आवश्यक नहीं है। वे आध्यात्म के इतिहास के महानतम गृहस्थ संत थे। उन्होंने जीवनभर करघा चलाया, परिवार का पालन-पोषण किया और समाज के बीच रहकर साधना की।

उनका संदेश था कि अपने काम को ही पूजा बना लो। जब वे करघे पर वस्त्र बुनते थे, तो वह उनके लिए एक आध्यात्मिक क्रिया थी – “झीनी झीनी बीनी चदरिया”। उन्होंने ‘कबीरा खड़ा बाज़ार में’ कहकर संसार के बीच रहकर ही अहंकार रूपी ‘घर’ को जलाने का आह्वान किया।

उनकी प्रार्थना थी – “साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए।” यह एक संतुलित, व्यावहारिक और मानवीय जीवन-दर्शन का दर्शाती है।

9: मगहर में देह त्याग और अमर विरासत

अपने अंतिम समय में कबीर ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उन्होंने मोक्षदायिनी काशी को छोड़कर मगहर जाने का फैसला किया, जहाँ मरने वाला व्यक्ति नर्क जाता है, ऐसी मान्यता थी। उन्होंने इस अंधविश्वास को चुनौती देते हुए कहा – “जो कबीरा काशी तन तजै, तो रामै कौन निहोरा?” यानी अगर काशी में मरने भर से मोक्ष मिलता है, तो राम की भक्ति का क्या मोल?

उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परम सत्ता में विलीन होना था। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम शिष्यों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। जब चादर हटाई गई तो उनके शव के स्थान पर फूल मिले, जिन्हें आधे-आधे बाँटकर हिंदुओं ने समाधि और मुसलमानों ने मज़ार बनाई। यह घटना आज भी उनकी सर्व-समावेशी दृष्टि का प्रतीक बनी हुई है।

10: कबीर की अमर विरासत

कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, पर उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को ‘बीजक’ नामक ग्रंथ में संकलित किया। उनकी रचनाएँ तीन प्रमुख रूपों में मिलती हैं:

1. साखी: दोहों के रूप में, जो उनके अनुभवों की साक्षी हैं।

2. सबद (पद): गेय रचनाएँ, जो भक्ति और प्रेम से ओत-प्रोत हैं।

3. रमैनी: दार्शनिक और तात्विक चिंतन से परिपूर्ण रचनाएँ।

उनकी वाणी को सर्वोच्च सम्मान सिखों के पवित्र ग्रंथ, ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ में मिला, जहाँ उनके सैकड़ों पद संकलित हैं। कबीर पंथ आज भी उनके विचारों का प्रसार कर रहा है।

निष्कर्ष: आधुनिक युग में कबीर की प्रासंगिकता

आज का युग, जब धर्म और जाति के नाम पर विभाजन, भौतिकवाद और तनाव चरम पर है, तब कबीर का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

· वे हमें धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर इंसानियत को अपनाने की प्रेरणा देते हैं।

· वे सादगी, ईमानदारी और सहज जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं।

· वे हमें अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करने, सवाल पूछने और स्वयं की अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस देते हैं।

कबीर कोई साधारण कवि या संत नहीं थे; वे एक पूर्ण आध्यात्मिक क्रांति थे। उनकी आवाज समय और स्थान की सीमाओं को लाँघकर आज भी हमारे हृदयों में गूंजती है और मानवता को प्रेम, समानता और सच्चाई का मार्ग दिखाती है।