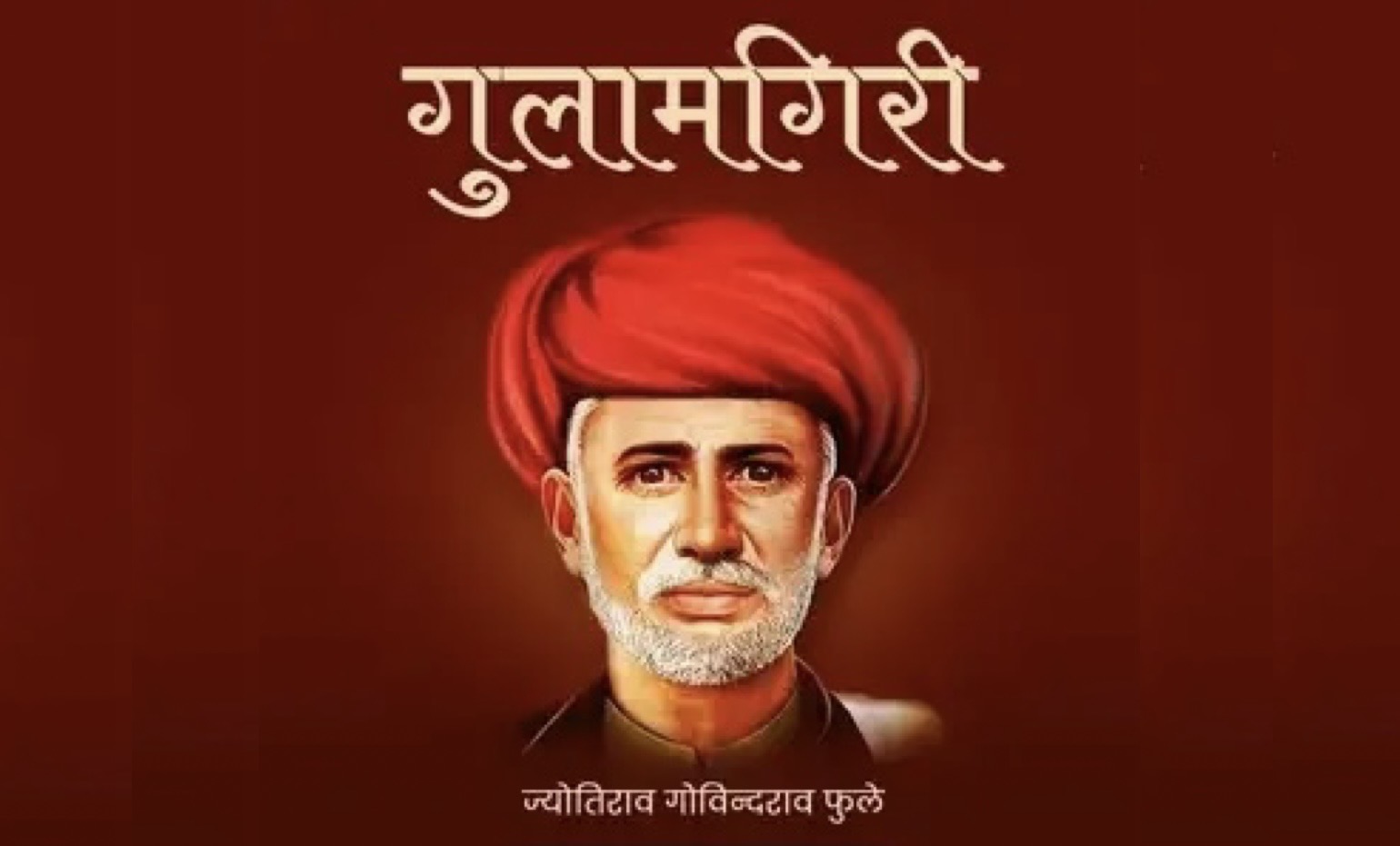

ज्योतिबा फुले की ‘गुलामगिरी’: एक क्रांतिकारी दस्तावेज का विश्लेषण

पुस्तक: गुलामगिरी

लेखक: महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले

मूल प्रकाशन: 1873 (मराठी में)

अंग्रेजी अनुवाद: प्रोफेसर पी. जी. पाटिल (1991 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा फुले की पुण्यतिथि शताब्दी पर प्रकाशित)

पुस्तक का परिचय एवं उद्देश्य

‘गुलामगिरी’ कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि उस युग की करुण पुकार है, जब देश का बहुसंख्यक समाज सदियों से जातिगत अन्याय, अपमान और भेदभाव का बोझ ढो रहा था। महात्मा फुले ने इस कृति के माध्यम से एक साहसिक संदेश दिया, जो आज भी हमें झकझोर देता है। उनका केंद्रीय विचार यह है कि असली गुलामी शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की होती है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वह जन्म से ही निम्न है, तो वह अपने अधिकारों की कल्पना भी नहीं कर पाता। इस पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य सोए हुए समाज को जगाना और उन्हें उनके हक की लड़ाई के लिए प्रेरित करना था।

ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ऐतिहासिक विश्लेषण

पुस्तक की भूमिका में ही फुले अपने विचारों को तीव्रता और दर्द के साथ रखते हैं। वे इस क्रूर सच्चाई को उजागर करते हैं कि कैसे ब्राह्मण वर्ग ने हजारों सालों तक शूद्रों और अतिशूद्रों को धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और शिक्षा के नाम पर जानबूझकर अंधकार में रखा। उनका तर्क है कि आर्य, जो भारत के मूल निवासी नहीं थे, यहाँ आकर बसे और मूल निवासियों को दबाकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें सत्ता, ज्ञान और सम्मान का अधिकार केवल एक वर्ग तक सीमित हो गया। शेष समाज को अज्ञानी, अछूत और सेवक बनाकर रख दिया गया।

फुले मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का गहन विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि कैसे उनमें जानबूझकर ऐसे नियम गढ़े गए, जिनसे ब्राह्मण स्वयं को ईश्वरतुल्य घोषित कर सकें और शूद्रों को अधम एवं केवल सेवा के योग्य सिद्ध कर सकें। उनकी लेखनी में उस समय की सामाजिक पीड़ा, विद्रोह और न्याय की प्यास स्पष्ट झलकती है।

पौराणिक कथाओं का पुनर्पाठ एवं बलिराजा का प्रसंग

फुले पौराणिक कथाओं को एक नए, तार्किक दृष्टिकोण से देखने का साहसिक कार्य करते हैं। वे बताते हैं कि इन कहानियों के पीछे एक विशेष वर्ग की सत्ता को स्थायी बनाने की राजनीति छिपी थी। उदाहरण के लिए, विष्णु के दस अवतारों की व्याख्या वे ऐतिहासिक संघर्षों के प्रतीक के रूप में करते हैं, जहाँ ‘देवता’ और ‘राक्षस’ की छवियों का निर्माण विजेता और पराजित को चिन्हित करने के लिए किया गया।

इस संदर्भ में बलिराजा की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। फुले के अनुसार, वामन अवतार की कथा कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक छलपूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र था। बलिराजा एक न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और समतावादी राजा थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए पराजित किया गया क्योंकि वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतिकूल थे। फुले बताते हैं कि महाराष्ट्र में दशहरे के दिन आज भी लोग “इड़ा पीड़ा टलो, बलिचा राज्य येवो” (सारी पीड़ाएँ दूर हों, बलि का राज्य वापस आए) की प्रार्थना करते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि जनस्मृति में बलिराजा एक आदर्श शासक के रूप में जीवित हैं। इसके विपरीत, ब्राह्मणवादी परंपरा ने उन्हें राक्षस घोषित कर दिया। फुले के लिए, बलिराजा का पतन वह क्षण था जब भारत में न्याय का सूर्य अस्त हुआ और अन्याय की लंबी रात शुरू हुई।

शिक्षा को सशक्तिकरण का हथियार बनाना

महात्मा फुले शिक्षा को सामाजिक क्रांति की आधारशिला मानते थे। वे बताते हैं कि कैसे ब्राह्मणों ने ज्ञान को अपना एकाधिकार बना लिया और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में अमानवीय नियम बनाए, जैसे कि शूद्र द्वारा वेद सुनने पर उसके कानों में पिघला शीशा डालने का विधान। उनका कहना था कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र था ताकि सत्ता और ज्ञान पर एक वर्ग का कब्जा बना रहे।

फुले अंग्रेजी शासन काल में भी शिक्षा व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि उस समय भी अधिकांश स्कूल-कॉलेज और छात्रवृत्तियाँ ब्राह्मणों तक ही सीमित थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर गाँव में शूद्रों के लिए अलग स्कूल खुलने चाहिए और उनमें ब्राह्मण शिक्षक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे पुरानी मानसिकता को ही पुनर्जीवित करेंगे। फुले के लिए शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मबल और अपने अधिकारों की समझ पैदा करना था।

प्रशासनिक एवं सामाजिक ढाँचे में व्याप्त भेदभाव

फुले ने गाँव के स्तर पर सत्ता के केन्द्रों का विस्तृत विवरण दिया है। वे बताते हैं कि गाँव का मुखिया (पटेल) नाममात्र का होता था, जबकि वास्तविक सत्ता ब्राह्मण कुलकर्णी (लेखापाल) के हाथों में केंद्रित होती थी। यह कुलकर्णी गाँव का हिसाब-किताब रखने के साथ-साथ पंचायतों को प्रभावित करता, किसानों के बीच झगड़े पैदा करता और उनसे धन वसूलता था। यही व्यवस्था ऊपर तहसील के मामलतदार (सरकारी अधिकारी) तक जाती थी, जो अक्सर ब्राह्मण होते थे और अपने ही जाति के कर्मचारियों से घिरे रहते थे।

इस तंत्र के कारण एक शूद्र किसान के लिए न्याय पाना लगभग असंभव था। उसे दफ्तर में अपमानित किया जाता, उसकी बात नहीं सुनी जाती, और उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता। फुले इस पूरी प्रक्रिया को एक सुनियोजित सामाजिक व्यवस्था बताते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य शूद्रों को बराबरी के स्तर पर न आने देना था।

धर्म के नाम पर पाखंड और मानसिक गुलामी

फुले ने धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड और भय की गहरी पड़ताल की। उन्होंने बताया कि कैसे ब्राह्मण धर्मगुरुओं ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके आम लोगों में यह भय पैदा किया कि पंडित की अवहेलना करने पर ईश्वर का कोप झेलना पड़ेगा। यज्ञ, पूजा और व्रतों के नाम पर गरीब किसानों की लूट की गई। फुले कहते हैं, “जो धर्म डर पैदा करे, वह धर्म नहीं, मनुष्यता का शत्रु है।”

स्त्रियों के प्रति अन्याय पर भी फुले ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने इस विडंबना को उजागर किया कि एक ओर स्त्री को देवी कहा जाता है, तो दूसरी ओर उसे शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। उन्होंने स्त्री शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया, जिसे उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में साकार किया।

निष्कर्ष: सत्यशोधक समाज और क्रांति का आह्वान

‘गुलामगिरी’ का अंत एक क्रांतिकारी आह्वान के साथ होता है। फुले मानते थे कि व्यक्तिगत प्रयासों से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए संगठित एकजुटता की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की – एक ऐसा मंच जहाँ जाति, धर्म या लिंग के भेद के बिना सभी समान होते थे। इस संगठन का लक्ष्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना और एक नए, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था।

फुले ने इस पुस्तक को अमेरिका में नीग्रो गुलामी के विरोध में लड़ने वाले लोगों को समर्पित किया, यह दर्शाते हुए कि स्वतंत्रता की लड़ाई सार्वभौमिक है। उनका संदेश स्पष्ट था: “गुलामी से निकलने का पहला कदम उसे पहचानना है, और दूसरा कदम उसे अस्वीकार करना है।”

उन्होंने शोषित वर्ग से आग्रह किया कि वे शिक्षा को अपनाएँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, झूठे रीति-रिवाजों को त्यागें और आत्मसम्मान के साथ जीने का साहस करें। उनकी यह पुस्तक केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य के एक समतामूलक समाज का मार्गदर्शक है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1873 में थी। जब तक समाज में कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर अपमानित होता है, ‘गुलामगिरी’ की यह पुकार गूँजती रहेगी।